為什么只有貴州,保存了如此完整的屯堡文化?

近日,動靜貴州陸續推出《屯堡?家國六百年》一書中精彩章節。該書由中共貴州省委宣傳部與中國國家地理地道風物聯合出品。

為什么只有貴州,保存了如此完整的屯堡文化?

撰文/顧純

錢理群先生在南京完成了小學和中學的教育,從北京大學畢業后被分配到貴州安順,一待就是十八年。他時常感到,自己和六百年前那群從夫子廟、從江南出發并扎根于貴州的屯堡人的命運是同構的。錢先生常說,是貴州的真山真水真人塑造了他,他正是在那里形成了基本的世界觀與信念,學會把一切苦難轉化成精神財富。他清楚地記得,被平反后,在那艘長江的航船上,面對奔流的大河,他和學生對著天空高喊的三句話:一句是屈原的“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”;一句是“在命運的迎頭痛擊下頭破血流但仍不回頭”;一句是魯迅的“永遠進擊”。從此,他把這三句話作為自己的座右銘。2021年,在北大上的最后一節課中,錢先生把這三句座右銘留給了所有學生。

今天,我們試圖追溯屯堡文化的生命力源頭,探究其留存至今的緣由,希望在文化與時空坐標里找到它的位置,在結構中更深刻地理解其獨特性,以還原一個族群在復雜艱難的歷史境況中,如何一次次積極求變,尋根、再扎根。

或許,錢先生的座右銘也是每個屯堡人的精神寫照,他們用六百年的時間,不斷內生出同樣的生命力,在歷史的滾滾洪流中,在貴州高原的莽莽群山里,奔涌不止,生生不息。

明朝遺風

以黔中腹地貴州安順市區為中心,東起平壩及隸屬黔南的長順西北,西到鎮寧,北起普定縣城,南抵紫云縣界,在一千多平方公里的大地上,至今仍保留著三百多座傳統村寨,二十余萬被稱為“屯堡人”的明代入黔的軍、民戶后裔居住其中——這是中國當前唯一的屯堡集中連片活態分布區。這意味著六百年來,生活在此地的人所建構的文化自成體系,并且從未間斷地延續下來,其建筑、服飾、語言、信仰、飲食、娛樂等方方面面獨具特色,至今仍保持著明朝遺風。

許多屯堡村落的空間布局仍可明顯看出明初軍營的痕跡——村落以山體為防御屏障,兩側與前方設置寨墻,與山體相連,寨門前水系用來補給生活用水和灌溉,并形成外圍保護線。村寨內中軸前部多為演兵校場,后方為指揮營房,左右兩側分列規整的軍營。

在建筑布局與風格上,屯堡村落也處處體現出明代江南營造法式,并與地形、當地石材及防御功能充分融合。房屋的基石、門窗、柱枋、屋面上也常見精雕細琢之作,這種文化記憶,最初源自明朝“調北填南”而來的石木工匠的高超技藝與審美。

屯堡方言里甚至沒有“撮口呼”,即沒有“ü”和以“ü”開頭的音節。“撮口呼” 于明朝中后期才形成,而在此之前,移民早已入黔,未能參與外界的語言變遷,至今仍將“yu”發成“yi”音,“xue”發成“xie”音,部分保留了明初的語音面貌。

但很難說整個屯堡社區僅是塊凝固于時間中的“飛地”,若將其置于時空坐標,從2024年一項關于中國屯堡史的研究中可清晰看到:屯堡并非明代初創,早在兩千多年前的兩漢,一些屯田軍事聚落已具屯堡性質,只是尚無“屯堡”之名。另一方面,明朝在全國廣設衛所,隨之產生的屯堡亦非貴州獨有。為何集中連片活態分布的屯堡,僅在以安順為核心的黔中地區被保存了下來?

守護驛道

首先,這個區域一定產生過連片集中的屯堡村寨。

出于對西南邊疆局勢的深刻認知,明太祖朱元璋平定云南后,將約20萬大軍就地留駐,這個數量約等于當時全國軍隊總數的十分之一。至成化六年(1470),駐守貴州的軍人及其家屬有43萬余人。但數量眾多的衛所及大規模軍事移民潮,就一定能產生并留存集中連片的屯堡嗎?

再看一組云南的數據:洪武年間在云南共設19衛13所,永樂年間共設19衛15所,萬歷年間共設20衛21所。據《明實錄》記載,明朝遣駐云南的軍隊常達二三十萬人,連同其家眷約有七八十萬人。然而,云南宣威及四川冕寧等地今天雖仍有活態屯堡文化及聚落,但相較黔中地區,則較為分散了。

同屬西南地區,都曾大規模屯軍,為何云南沒像黔中地區這樣保存集中連片的屯堡?

如果仔細研究兩者的整體布局,便能發現差別所。

先看云南。總體來說,明代衛所在云南的軍事部署“內重外輕”,移民主要分布在靠內設府的廣大地區。自洪武年間平定云南,至萬歷年間,滇中五府所在的核心區,即滇池周邊的昆明、洱海邊的大理,及澄江、楚雄、曲靖、保山等地的衛數,一直占據全省總衛數的一半以上。這些區域均衡分布于省內,且多丘陵平壩,河流縱橫,自然條件優越。明朝以前這些區域內雖以當地世居民族為主,但自漢代以來,特別是經歷了南詔國、大理國的經營,以及元代建立行省后的開發,不少地區的封建經濟已有一定規模,經濟、文化發展達到相當水平,成為省城外各府州的經濟文化中心。入滇移民雖帶來了先進文化和生產技術,但在城鎮壩區內雙方差距并沒有那么懸殊,很快便能交流融合。

再看貴州,情況則十分不同。滇黔驛道乃明政府控制西南地區的政治生命線,也是云南與中原地區物流運輸的主要商道,須全力守護。黔中一帶因其戰略大通道地位,衛所屯堡更是超常密集,從平壩經普定至安莊,一府之地就設了三衛,軍士數量超過兩萬人,也就是說,全省兵力的十分之一、全國總兵力的百分之一都駐扎在這不到一百公里的路段。在衛城與衛城之間,屯堡密集排布于驛道兩側,并于驛道南北通往土司及民族地區的大小通道設立關隘屯堡,以保護驛道連通,軍士及家眷駐守并居住其中。這樣的布局建立了一套獨立的軍事防御體系,與周邊融合相對較少。集中分布于屯堡的漢族移民數量龐大,占這片區域人口的大多數,這種力量在六百年前人口不足百萬的貴州,不僅是一種軍事力量,還是一種綜合性建構力量,它使得這片區域不易受到周邊沖擊,逐漸形成獨具特色的文化地理單元。

守護家園

但明代廣設衛所的地區,可不止云貴。云南因布局特點,少有保留集中連片的屯堡群,兩千多公里外的河北蔚縣卻做到了。

明代軍事屯堡主要布于北方長城沿線、西南民族地區與東南防倭地區,以長城沿線最為集中,一鎮內屯堡常達五六百座,僅蔚縣一縣現存堡寨就有308個,保存較好的有59個。但與黔中一帶不同的是,這里雖還保留著集中建筑群,個別建筑里也還有普通村民居住,卻沒有延續的文化傳承下來,這又是為何?

明代,韃靼、瓦剌諸部屢為邊害,“今之四夷,北虜為急”。明政府將邊防重點放在北部,治邊有“重北輕南”的傾向。除再次大規模修筑長城,還營造數量龐大的城、寨、堡,遇敵則戰,敵去則耕,以為長久安邊之策,形成“九邊”立體防御體系,長城沿線是屯堡集中分布的主要區域之一。

到了清代,邊疆局勢發生改變,滿蒙聯姻成為基本國策,長城沿線軍事防御功能被不斷弱化,屯堡漸與周邊融合直至界限消失,昔日屯堡居民與周邊村民已無差別。

隨著屯田衛所制的廢弛,貴州屯堡的官方軍事使命雖已消失,但社會動蕩仍反復出現。黔中屯堡人所居之地多為交通要道,且土地較為肥沃,家境較為殷實,為兵匪必經之地與侵擾對象。尤其清中后期戰亂紛起,咸豐、同治年間戰亂更是持續近三十年。當朝廷無暇顧及貴州一帶時,當地老百姓只能自衛,屯堡需繼續發揮其防御功能,只是防御目標由平叛轉為自保,方式由攻轉守,原生屯堡也不得不在逐漸擴建中加強自身防御性能,尤其是清中后期出現大量碉樓、坉等防御要素,民國之后碉樓建設更為興盛,如本寨一個村寨內就建有11座碉樓,至今還保留7座。屯堡人仍需作為一個整體,維護已有的人地關系,守護優質土地資源,保證本族群的生存繁衍。

耕守兼備

屯堡聚落并非一日落成,而是經歷了明初至民國數百年才發展為現有格局。不僅需要集中連片的屯堡村落,更需要其在落成后有抵御歷史變遷(至少是過快變遷)的條件。

有人說以安順為中心的黔中一帶屯堡文化之所以能保存,乃因偏僻封閉。若從全國來看,貴州這樣一個不沿邊不靠海的山地省份,確不算通衢之地,但僅看省內,安順絕不算偏僻,相反,位于“黔之腹,滇之喉,粵、蜀之唇齒”的安順乃貴州開發最早、交通最便利之處,甚至曾有“旱碼頭”之稱。若按此邏輯,安順這樣的交通便利之地都能將屯堡保存下來,省內其他更為偏僻之處豈不應保存得更好?然而事實并非如此,可見此說并不充分。

安順不僅是省內交通要道,而且是貴州難得的適宜農耕之地。作為全國平原面積最少的省份,貴州的山地與丘陵占全省面積的92.5%,耕地資源極其稀缺,而地處黔中腹地的安順一帶,是喀斯特地形地貌中難得的丘原盆地地區:地勢平緩,田壩廣闊,河網密布,適宜定居耕作。這不僅是最初屯堡村落得以大面積生長的有利條件,更是在屯堡官方地位消失后,還能繼續維持原本農耕生活的重要物質基礎。這一點,對比省內其他地區便可知。如貴州銅仁一帶,明代時屯堡曾非常密集(或為最密集區域之一),但至今并未有大片留存。銅仁地處武陵山區腹地,全境以山地為主,并無太多適宜農耕的土地,明末清初“改衛并州”,屯堡官方地位消失后,當地屯堡居民很難完全自給自足,屯堡村寨便逐漸消散。

耕地雖對屯堡村落存續非常重要,但若一馬平川也不利于防御。在冷兵器時代,若難以構筑高大寨墻,就極易被攻破。因而對于一個寓兵于農、需自給自足的軍事防御體系來說,既要有田壩種糧,還需有險要地形防御。比如,滇池平坦,彼時雖利于耕種但難防御;長城沿線的山西堡寨等,彼時雖能留存但偏僻荒涼,不利于屯田居住。因此,屯堡聚落能活態保存,兩方面的“合適”缺一不可,直至達到某種平衡:峰林田壩的喀斯特環境基底與險要的軍事地理區位,共同構成黔中安順屯堡聚落的自然地理環境,最后成為貫穿其長時段歷史的基礎。

鄉民社會

回溯歷史長河,軍事防御并非常態,一個族群的凝聚力能抵御六百年歷史變遷,長久看更需文化力量。屯堡文化總被有意無意地描述為從母源地直接“平移”過來,仿佛是一種已形成的文化凝固在了明初的貴州高原。然而風土已改變,歷史在變遷,文化在形成前也必經自身的生長與建構:適應、交融,重新整合。可這最終形成的文化能延續下去的關鍵究竟何在?

屯堡社區自落土黔中以來,“天生”就有個特點:不易形成巨姓豪族勢力,整個社會以核心家庭為主,最多三代同堂,極少有四代以上同堂的大家庭——這倒是更接近現代社會,但和同時代的中原、江南等富庶之地極為不同,元明兩代大多數人生活在一個宗族網絡中。宗族是中國傳統社會的基本單元,尤其在宋明后承擔著相當全面的社會功能,甚至構成整個社會的基礎。在此網絡中,人們可在安穩日子里謀求土地和資本,在艱難的日子里尋求救濟和保護,最不濟時還有葉落歸根的義冢和公祠。但因自然條件、軍籍制度及歷年戰亂,屯堡人須早早分家自立,以緩解經濟壓力。沒有宗族庇護,力量單薄的核心小家庭需要第二環境的幫扶—社區公共空間應運而生,它的主要作用是使社區中的社會資源、文化資本成為公共資源,惠及社區中每個家庭的成員。共同享有公共資源,家庭間地位平等,貧富差距極小,這些都加強了族群的社會凝聚力。

與此相應,從社會基礎結構的婚姻制度來看,屯堡社區內部的通婚習俗也增強了文化穩定性。族群內通婚,使村莊世世代代錯綜復雜地交織在一起。屯堡人常說:“一人親親一家,一家親親一村。”族群內通婚的直接結果,是將婚姻這一最基本也最牢固的社會關系,泛化為整個族群的社會基礎。

此外,在生活需求較為簡單的農耕社會,通過族群或社區內的互助,便可自給自足。田壩區憑其土地資源的優勢承擔起產糧重任,而處于交通線上的屯堡村寨沒太多地可種,最初在戍守之余,負責驛路軍需和生活品的中轉交換、溝通田壩區與外界的經濟社會關系,再輔以副業,正好與田壩區單一種植業互補——社區內農業、小手工業和商業相互依存又分工有別,而經濟上的自給自足,成為屯堡文化獨立存在的重要支撐與保障。

被邊緣化

解決了生存繁衍問題,屯堡人還得面對精神生活寄托何處。

屯堡文化的基底有著濃郁的軍事色彩、忠君思想與尚武精神,守衛邊疆是屯堡人共同的政治使命,加上同為漢族移民,他們有著同源的文化。更為重要的是,他們在這片土地上經歷著相同的不斷被邊緣化的命運。

在征南戰爭或平亂之中建功立業之時,屯堡人雖面臨環境落差和與當地人關系緊張的雙重壓力,但在生存沖突中還占有絕對優勢。擁有制度保障和生存資源的他們,代表的是主流文化與意識。明朝中葉后,朝政逐漸廢弛,軍人地位下降,這些帝國武士實際上成為國家的佃農,生存更加艱難。屯堡人唯有固守千辛萬苦開辟的家園,依賴集體力量才能生存繁衍。明亡清興,他們一面遭受新生異族政權的政治和文化打擊,一面又受后移民集團的生存擠壓與文化蔑視,一度還被誤認為是少數民族,被稱作“鳳頭苗”。

歷經一系列如此復雜的境況,屯堡人的心理狀態不斷轉變。朱偉華在《建構與生成——屯堡文化及地戲形態研究》一書中提到:“失去政權庇護的無助,征服者成為被征服者的無奈,社會地位從高位到低位跌落的痛楚,從中心到邊緣的歷史命運,根蒂固的正統意識,以及排斥異族文化的大漢民族心理,共同構成了清朝前期屯堡人的復雜心態。于是,屯堡人必須轉向族群內部尋求和建立生存機制,必須以集體生存作為個體生存的前提。某種程度上可以說,屯堡人族群的形成,屯堡文化的構建,與屯堡人不斷邊緣化的歷史命運基本同構。”“這種被拒斥與被孤立的狀況,從反面大大增強了他們的自我認同與族群意識,因而也增強了他們的借文化以自存的文化保護心態。屯堡文化成為尋求相互識別、相互認同的符碼和紐帶,也是他們尋求自我安慰與自我平衡的心理支點和精神支點。”

想來也是矛盾,若無軍屯制度,屯堡不可能形成,但軍屯制度若一直存在,屯堡文化也不可能形成——屯堡文化實質上是隨著軍屯體制的衰落、解體而逐漸走向成熟的。

亞穩定

很多人帶著獵奇心理來到屯堡村落,想象這是塊與世隔絕的“飛地”,好像這里的人從六百年前起就生活在沒有時間流逝的“桃花源”,以“不知有漢,無論魏晉”的狀態封閉在黔中一隅,才得以保留明朝遺風。

但屯堡文化能延續,恰恰是因為它的不封閉。

如若一個地方完全封閉,而它周圍的世界日新月異,一旦邊界被突破,很多事物將會在突變中走向瓦解和消亡。想象一下:在一個封閉區域,人們算術還都停留在用算盤的階段,而計算器、計算機以及能深度處理數據的人工智能早已問世,一旦它們進人這個封閉區域,將會發生什么?

但既然不封閉,屯堡文化又是如何在“變”中維持著某種“不變”呢?

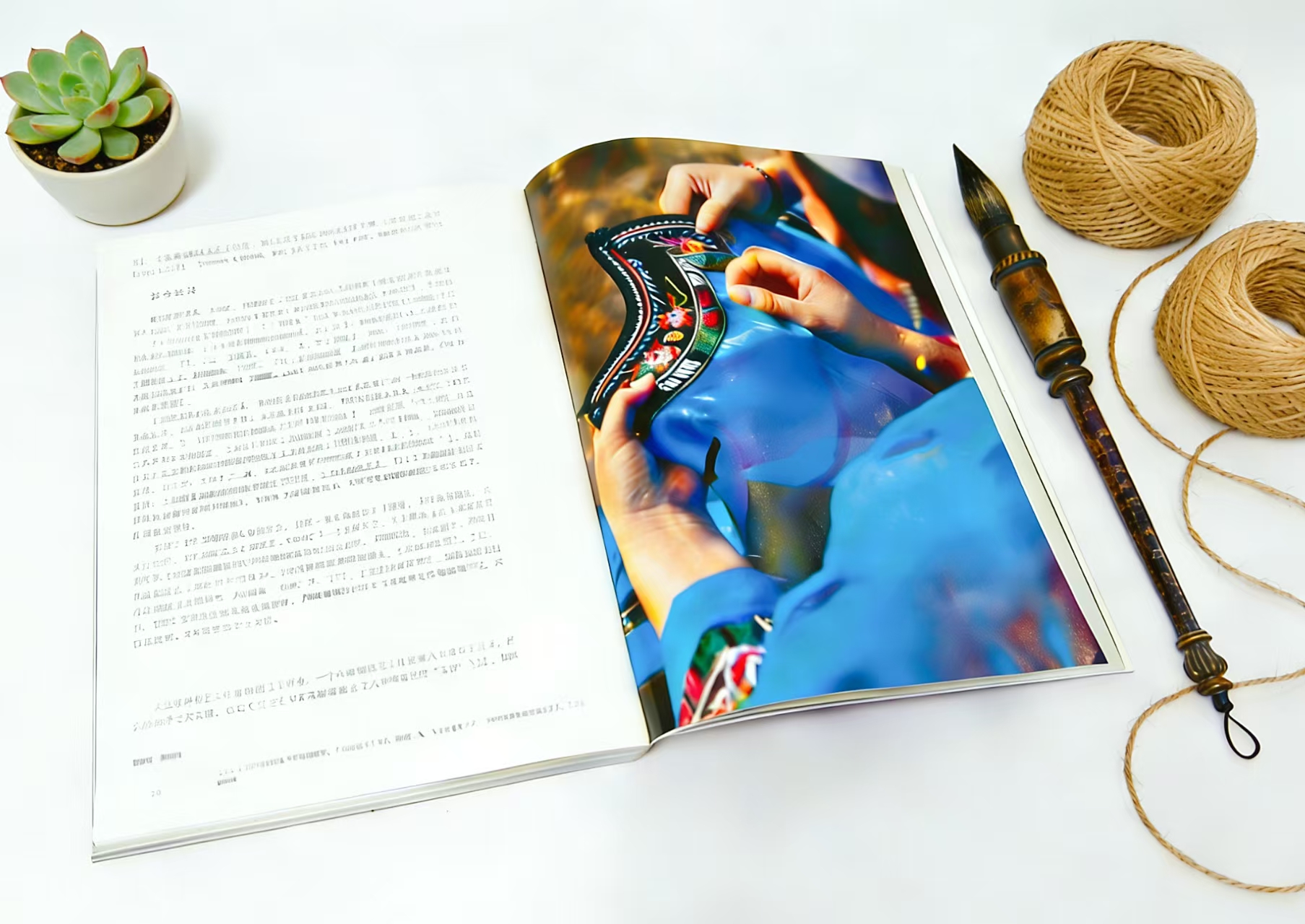

從一個細節便可洞察秘訣所在:很多屯堡婦女至今仍身著傳統的標志性服飾——鳳陽漢裝,但如果仔細觀察,每個人衣服的樣式、顏色與布料是有細微差別的:顏色通常從寶藍、深藍到水紅、淺黃、淡綠各異,質地或為化纖或為絲綢,而搭配的紋飾也隨主色調靈活變動,但鳳陽漢裝的“標配”是沒變的:寬袍大袖,“頭上一個罩罩,耳上兩個吊吊,腰上一個掃掃,腳上兩個翹翹”。

這就是屯堡人處理外來事物的典型方法:他們并不拒絕隨時代演變出現的新事物,而且會將之吸收,按自己的文化習慣對之處理與消化,并不斷優化。但他們往往會加上“安全閥”,將變化控制在微小的范圍內,保持一定的彈性和張力。同時,將可能引發巨大結構性改變的事物排除在外,這也是屯堡人拒絕基督教、天主教等外來宗教的原因。據《續修安順府志》載,天主教傳入安順最早為咸豐初年,基督教傳入安順大約為光緒年間。兩教在一些少數民族村寨尤其是苗族村寨尚能吸引信徒,唯獨在屯堡區無法傳播。

然而,屯堡文化并不單靠幾個元素運作,它是以一個整體滲透在生活的方方面面的,屯堡人在生老病死各環節都能以某種儀式尋得寄托,創造了一整套傳承有序、遵循有規的文化。在傳承內部文化上,屯堡人也有一套自己的方法:通過娛樂形式或民間活動,創造集體記憶,獲得仿效學習的范本。這些活動多是一年一度,所以又周期性地強化了這種記憶,直至不斷內化為共同價值觀念及道德標準。活動常伴有嚴格的儀式,方便參與者模仿與學習——儀式越嚴格,模仿越忠誠,文化則通過不斷自我復制得以延續。

從這個角度便能理解為什么屯堡人最珍視的“跳神”(地戲)要嚴格奉行開箱、封箱儀式和相應的祭祀儀式,并以固定的武打隊列和高度重復的唱腔來推崇以忠義為本、以平叛為手段的道統觀念。這能使其在年復一年的表演中不走樣不變形,不斷強化為正統王朝代表的集體記憶,固化屯堡人精神深處的那份自豪,而文化傳統就是這樣形成并得到遵從和傳承的。

對外適度開放,對內自我建構與復制,屯堡文化便是這樣實現自我平衡的,學者給這種特殊的穩定狀態起了個名字——亞穩定。維持這種結構,才是屯堡文化得以延續的秘訣。